AIが描けない「伝わる漫画」 ― 人が描く意味とは

画像生成AIの登場により、誰でも手軽に「絵」を作れる時代になりました。

しかし、採用・教育・サービス紹介など、人に「伝える」ことを目的とした企業漫画・商用漫画では、AIだけに任せることができない領域が存在します。

本記事では、AIが役立つ場面と、人が担うべき表現領域を整理し、「伝わる漫画制作」に必要な視点 ― 意図を設計し、責任と信頼を伴う表現とは何かをお伝えします。

(解説:レジカスタジオ スタジオ長 小崎文恵)

Contents

AIが力を発揮できる領域 ― イメージを即座に形に

画像生成AIは、アイデアをすぐにイラストや漫画の形にできる点で優れています。

広告や広報、デザインなどのクリエイティブ業務でコンセプトを検討したり、新しい企画の方向性を社内で共有したりする場面で、

「こんな雰囲気のキャラクターにしたい」「こうした場面の印象を伝えたい」といったイメージを瞬時に可視化できます。

このように、一枚絵のレベルで雰囲気やトーンを確認したい段階ではAIは有効です。

作家やデザイナーに依頼する前のイメージ共有や、社内合意形成のツールとして活用すれば、検討のスピードを大きく高められます。

ただ、AIを使って得られるのは、完成された表現ではなく、考えを整理するための素材に過ぎません。

社内段階での意思統一や、初期段階での検討を効率化するツールとして位置づけるのが現実的でしょう。

AIへのインプットの問題 ― 商用漫画のプロンプト設計の難しさ

画像生成AIは、言葉による指示=「プロンプト」をもとに動きます。

人物や場面、構図、雰囲気などを入力すれば、AIはそれを意味的に解析して画像を生成します。

しかし、企業漫画・商用漫画は単に「何を描くか」ではなく、「誰に」「どんな想いを」「どんな温度感で」伝えるかという、目に見えない意図や文脈まで設計する表現です。

たとえば「誠実な印象で」と指示しても、業界や読者層によって「誠実さ」の表現は異なります。

ビジネス分野では控えめな表情がふさわしくても、教育分野では温かい笑顔が自然に見えることもあるでしょう。

さらに漫画では、一枚の絵だけでなく、場面の流れや感情の変化を描く必要があります。

キャラクターの表情や構図がページごとにどう変化し、どのように読者の心を動かしていくのか。

AIへの指示は言語情報に限られるため、感情の流れや場面の意図まで細かく指定しようとすれば、指示は膨大になり、現実的ではありません。

一方、人はこういった領域で「文脈を読み、空気を汲む力」を働かせます。

相手の立場や背景を踏まえ、ページをまたぐ感情の流れを自然に読み取ることができる。

この人の編集的判断と感性こそが、「伝わる漫画」を支えています。

AIのアウトプットの問題 ― 権利と責任の所在をどう示すか

AIは過去の膨大な画像を学習して新しい絵を描きますが、どの著作物・人物・ブランドの影響を受けているかを明確に説明することはできません。

この「出典の不明確さ」は、著作権・肖像権・商標などの権利侵害リスクにつながります。

生成した企業漫画・商用漫画において、意図せず既存キャラクターや構図に似てしまうだけでも、ブランド毀損や法的トラブルに発展するおそれがあります。

日本でも文化庁を中心に、著作権やAI倫理に関するガイドライン整備が進んでおり、「生成物の出所や責任を説明できる状態」を求める流れが強まっています。

こうした状況のなかで最も安全なのは、人間の作家が制作し、その著作権と責任の所在を契約上明確にしておくことです。

誰が創作し、誰が権利を持ち、誰が最終責任を負うのか。

この線引きを明文化することこそが、企業や自治体が安心して作品を発信し、ブランドと信頼を守る最もリスクの少ない方法です。

AIでは生まれない一貫性 ― ブランドを支える「創造の主体」とは

企業や自治体が制作するコンテンツは、その組織の人格や価値観を映す鏡と言えます。

登場人物の表情や言葉の選び方、物語のトーン、その一つひとつに、企業の姿勢や文化がにじみます。

一方で、AIが生み出す画像や文章は、膨大な既存データをもとにした「集合知の再構成」にすぎません。

そこには特定の企業や団体の理念や想いといった「創造の主体」が存在せず、ブランド固有の世界観を宿すことはできないのです。

さらに、近年は「生成物がAIによるものか」を明示する動きが広がっています。

つまり、「AIで作られた」こと自体が読者に伝わる時代です。

そのとき、「AIで作られたもの」として見られる印象が、ブランドの信頼に影響を及ぼす可能性があります。

特に採用・教育・人権・医療など、人の信頼が前提となる領域では、どんなに正確な表現であっても、「AIではなく、人が描いた」という事実そのものが、誠実な制作姿勢として評価される可能性があります。

AIが描く絵は、上手でも、ブランドの魂は宿らない。

想いを届けるためには、人が描く理由があります。

まとめ

AIの活用は、クリエイティブ制作の効率化を進めました。

しかし、意図を読み取り、責任を持ち、想いを込めて描くこと。

その営みは、やはり人にこそ託される領域です。

AIをどう生かし、どこを人が担うか。その見極めが、これからのクリエイティブの質を決めるのです。

レジカスタジオの強み

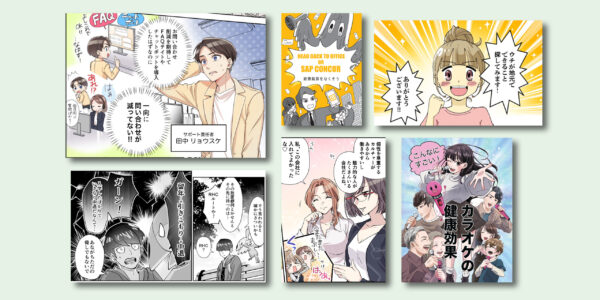

レジカスタジオは、IT・医療・行政など多様な分野で企業漫画・商用漫画を制作してきた実績があります。

1つ1つの漫画について、目的や背景を丁寧にヒアリングし、「伝わる構成」と「読後の行動変化」まで設計したマンガ制作を行っています。

AI時代だからこそ、「人が描く物語」の価値を大切に。

漫画でビジネス課題を解決したい企業様は、ぜひレジカスタジオへご相談ください。

お問い合わせ

解説者

レジカスタジオ スタジオ長 小崎 文恵

兵庫県生まれ。立命館大学卒。GCDF-Japan キャリアカウンセラー。LEGIKA 理事長・CEO。

ベンチャー企業や人材紹介会社での経験等を経て、2014年7月よりジョイン。レジカスタジオのトップとして制作組織を束ねるだけでなく、マンガ表現の新たな可能性を、経営者として積極的に展開している。